耐性菌生まない「知識」を 「風邪に抗菌薬は効きません!」

抗菌薬(抗生物質)が効かなくなる薬剤耐性(AMR)を持つ細菌が増え、感染症治療を脅かしている。風邪のウイルスに効かない抗菌薬を飲むと、体内にいる細菌がその抗菌薬への耐性を持つ恐れも。耐性菌が原因の感染症による死亡者は増えており、専門家は「風邪への誤解を解きたい」と訴える。11月はAMR対策推進月間。(山本哲正)

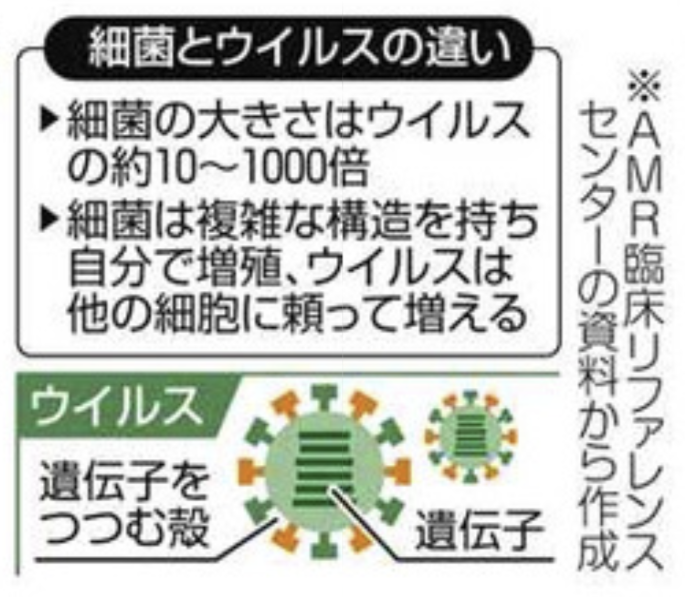

国立国際医療センターAMR臨床リファレンスセンター(東京都新宿区)によると、抗菌薬は細菌の細胞壁や核酸の合成を妨げるなど特定の部位に働きかけ、増殖を抑えたり、殺したりする=イラスト。細菌が原因となる感染症の治療のほか、手術した部位の感染予防にも使われ「医療のインフラ」ともいわれる。一方で、ウイルスは細菌よりはるかに小さく、構造も単純。増殖も自力ではなく侵入した先の細胞の機能を使うため、ウイルスを原因とする一般的な風邪には抗菌薬が効かない。だが、患者側の認識は異なる。同センターがウェブ上で約700人を対象に行った意識調査では、2022~24年の3年とも抗菌薬が風邪に「効く」と答えたのは約40%で、「効かない」は約55%にとどまった。例えば、風邪に抗菌薬を使うとどうなるか。薬の影響で体内などの常在菌も失われる中で、一部は薬の影響を逃れようと自身の膜を分厚くしたり、薬が作用する細胞の部位の形を変えたりして薬が効かない耐性菌となり、常在菌が減った場所で勢力を拡大。増殖した薬剤耐性菌を持っていても健康な時には特に問題ないが、他人へうつすことがあるほか、免疫が下がっていると耐性菌による感染症にかかることもあり得る。

まだ多い患者側の誤解

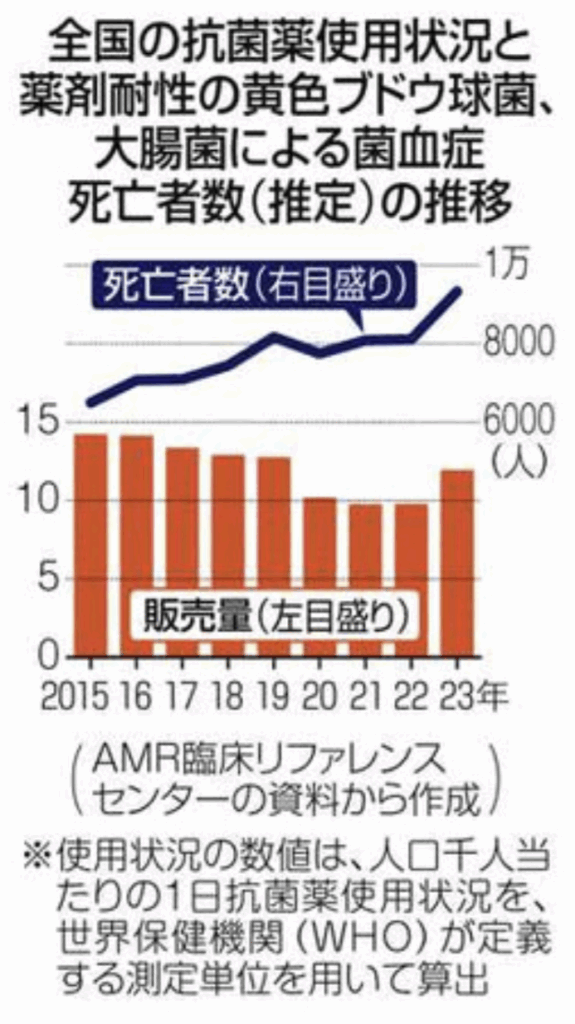

国内での抗菌薬使用は緩やかに減少する傾向だが、高齢化もあってか、耐性菌による死亡者数は増加。

同センターによると、薬剤耐性があるブドウ球菌と大腸菌による死亡者数は15年には6497人で、23年は9332人と増えている。抗菌薬が使われた疾患の7割は気管支炎や咽頭炎、副鼻腔炎といった気道感染症が占め、その大半はウイルスが原因だ。こうした疾患に抗菌薬を使わないことが薬剤耐性対策の要。同センターも「風邪に抗菌薬は効かない」とする呼びかけを17年から続けるが、効果は出ていない。

同センター情報・教育支援室長の藤友結実子さんは、患者側の誤解の背景には、過去に「抗菌薬を処方され飲んで治った」経験があって「効いたと思い込む例が多い」という。風邪をひいた患者は1日目に様子を見て、2日目に「熱が上がってきた」と病院に行く。しかし風邪の場合に免疫が活性化されて生じる発熱は発症後2、3日がピークで、自然に下がる。ちょうど熱が下がり始めるタイミングで抗菌薬を処方してもらって服用し「効いた」と感じやすい。

ただ、風邪症状に似ていても、溶連菌の咽頭炎やマイコプラズマによる肺炎など、抗菌薬が効果的な細菌性感染症の場合もあり、受診して診断を受けることは大切だ。藤友さんは「医療者が患者に『38.5度以上の熱が4日以上続く場合は受診して』と伝えるなど、両者のコミュニケーションも重要」と指摘する。

2025年11月4日(火)東京新聞朝刊くらし面生活

白黒で一部カラー.png)