年末調整シーズン 減税効果やいかに 基礎控除引き上げ 恩恵大

年末調整のシーズンがやってきました。2025年は税制が大きく改正されており、それを反映する大切な手続きになります。多くの会社員に減税効果が及びそうですが、今年の年末調整はとても複雑な内容に。主な変更点を紹介します。

よみ解くしくみ

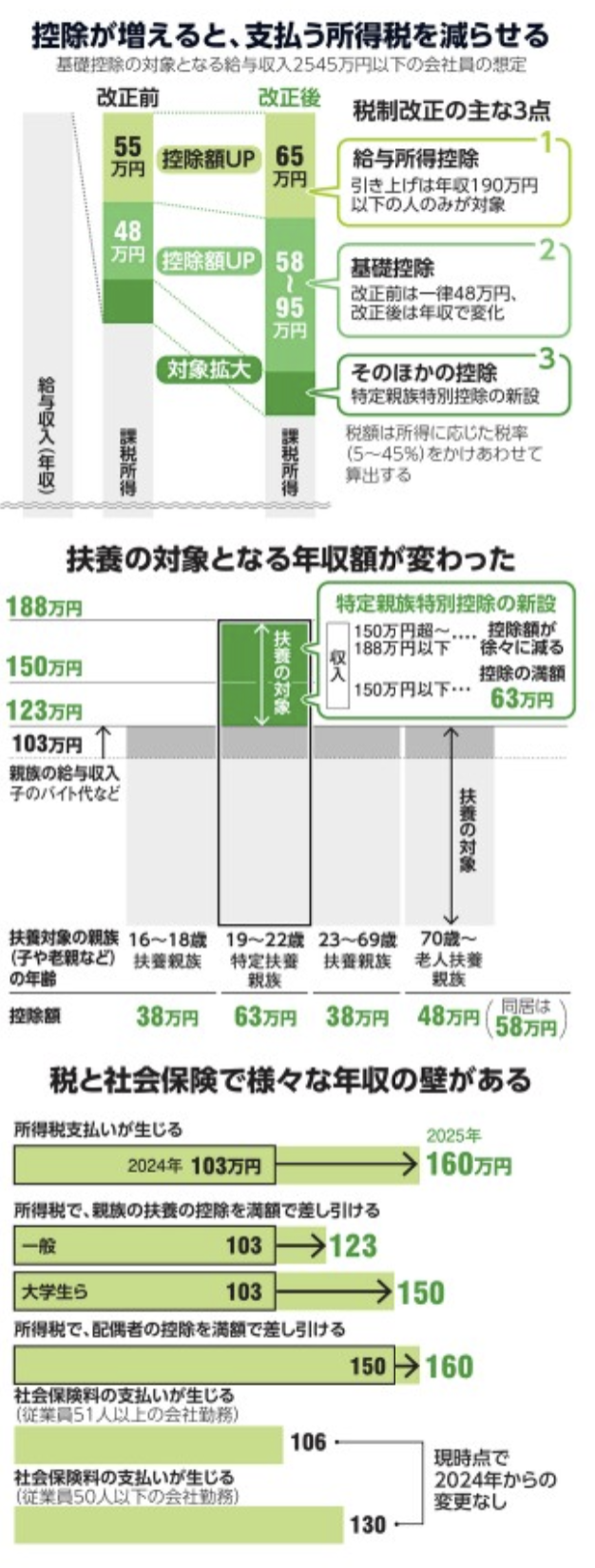

年末調整とは給与収入、年収などが確定する時期に、税額を正しく計算する手続き。会社員が払う所得税の場合、勤務先が給与から概算額を毎月天引き(源泉徴収)しており、すでに納めた額と収めすぎた税の過不足を1年の最後に精算する。払いすぎた税の還付を受けることが一般的で、今年は大幅改正に伴って年末調整での還付が前年より増える人が多そうだ。主な改正項目は、①給与所得控除、②基礎控除、③特定親族特別控除。所得税を計算する際、「子や配偶者の有無といった家族状況などに応じて、様々な控除額を年収から差し引き、引いた後の課税所得に、所得に応じた税率(5〜45%)をかけあわせて税額を算出する。=図上、控除額が多いほど所得は減り、税額も抑えられる。

給与所得控除①は会社に認められた業務経費のようなもので、年収に応じて65万円〜195万円を引く。65万円は年収162万5千円以下の人向けの最低保障額で、改正前は55万円だった。この引き上げは、年収162〜90万円超の人には無関係となる。

恩恵が大きいのは、幅広い納税者(年収2455万円以下)が対象となる基礎控除の引き上げだ②。改正前の48万円から10万円増の58万円になった。年収が低い人はさらに上乗せがあり、最大65万円分差し引ける。

この大幅な改正で、所得税がかからない年収の基準は「103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)」から「160万円(65万+95万円)」になった。

扶養対象として扶養している親族(子ども)の年収基準も変わった。子のアルバイト代などの年収は、これまで103万円までが基準だったが、改正で123万円になった。

特に影響が大きいのは、大学生年代(19〜22歳)の子に適用される特定扶養親族控除の新設③。

厳しい年末調整の時期がきても、学生が親の扶養の範囲内かどうかを気にしてアルバイトの働き控えをしなくてもすむ方向だ。

同一世帯に属していて、年収123万円超〜188万円以下といった条件がある。年収150万円だと満額の63万円分、150万円を超188万円以下だとその収入に応じて3万円〜61万円分、親の側が控除額を差し引ける。=図中

複雑な仕組みだが、子供らが年収の「壁」を越えると親の税負担が急に増えないように、控除額を小刻みに変えて緩やかな「坂」のようにする工夫といえる。

子が年の瀬までバイトをする場合、親が10〜11月に年末調整した後に子の収入が増えて、受けられる控除額が変わる可能性もある。

年末調整後に修正が必要になれば、勤務先が税務署に書類を提出する前ならやり直しもできる。それ以降は自らで確定申告する。

「年収の壁」さらに複雑に

税理士・公認会計士の山田真哉さんは今回の改正について、「ほとんどの会社員は、少なくとも2万〜3万円ほど手取り額が増えるので、最⼤級ともいえる“魔改造”」と称し、経理担当者ら現場の混乱が⼼配だという。

年収の壁対策として、働き控えを減らせる⼀⽅で、納税者にとって複雑でわかりにくいしくみになった。たとえば、昨年までは所得税の⽀払いが発⽣する年収と、扶養の対象として控除を受けられる⼦や親族の年収が、いずれも103万円で同じだった。今回の改正によって、⾃⾝の納税が発⽣する基準は160万円に引き上げられ、扶養のラインは123万円と150万円に分かれた。配偶者が対象の控除でも変化がある。満額38万円の控除が適⽤される配偶者側の年収(パート収⼊など)が、150万円から160万円に上がった=図下。

国税の所得税とは別に、地⽅税の住⺠税がかかる⽬安は110万円。また、社会保険料を⾃ら負担する必要があるのは106万円と130万円といった具合に、様々な壁に分かれている。

⼭⽥さんは「⼀体いくらまで働くのが最適なのか、わかりにくくなった」という。(中野宏⽣)

2025年10月26日(日)朝日新聞朝刊くらし面

白黒で一部カラー.png)