耳が不自由な人の不便解消へ 「指さしシート」を全国の薬局、病院に配布するところも

耳の不自由な人が、薬局で自分に合ったコミュニケーション手段を取れず、服薬上の注意など、重要な情報を正確に得られないことがある。こうした不便をなくそうと、製薬会社の中には、専門家が作成した指さしシートを全国の薬局、病院に配布するところも。聴覚障がい者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」(11月15~26日)でシートの英語、中国語版を配る計画もある。(山本哲正)

薬局に指さし“会話”シート

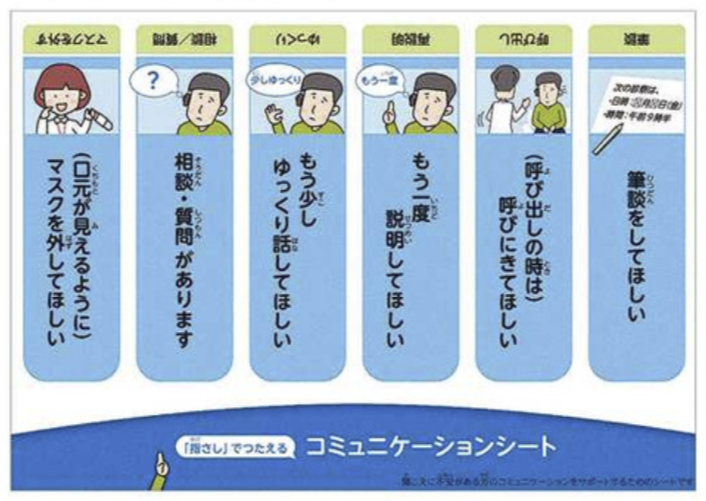

東京都清瀬市のまいにち薬局秋津店。受付にあるA4判のシートには「口元が見えるようにマスクを外してほしい」など約1センチ角の大きな文字で書かれた6種の要望が並ぶ。2022年に第一薬科大(福岡市)地域医療薬学センターの俵口奈穂美教授が考案した。

店舗を利用した中度の聴覚障がいがある40代女性は「すべての医療機関にあってほしい」と喜んだ。

同店での利用者は月1人程度だが、意思疎通の手段として、その後は手話や筆談、音声認識アプリ使用などを指定すればよい。

薬剤師の本多健太郎さん(42)は「最初の意思疎通ができればハードルは下がる。その後の説明は筆談などで進められる」と話す。

シートを配布する塩野義製薬(大阪市)の取り組みは15年、先天性の重度難聴があるコーポレートコミュニケーション部の野口万里子さん(46)の声から始まった。会議で「パソコンを見ながら話されると口元が見えなくて、(発言内容が)分からない」と訴えた。相手の口の動きを読み取って話をする「口話」を使うためで、これを10年一緒に働く先輩社員が初めて知って驚くのを見て、「逆に驚いた」という。

社内の難聴、ろう者らに声をかけ、勉強会を重ねた。翌年には、障がいの有無を問わず安心して医療を受けられる社会を目指す全社プロジェクトになった。

シートの医療機関への配布や認知度に課題を感じていた俵口さんのニーズとも合致。同社は上質紙に印刷したシートを、薬剤師向けのダイレクトメールサービスで、今年3月までに国内の保険調剤薬局約5万8千カ所、薬剤部のある病院約8千カ所に配布した。

野口さんは「聞こえない人に便利なものは、聞こえる人にも便利。視覚的に優しいツールは高齢者、子どもたちにも有効で、社会全体の利便性を高める」と力を込めた。

医療者の意識向上に一役

聞こえない、聞こえにくい人は全国で約2千万人。改正障害者差別解消法が2024年4月に施行され、事業者に合理的配慮への対応が義務付けられたが、医療従事者側も、聞こえない患者への対応が分からないケースがあるのが実情だ。俵口さんによると、「医療者が聴覚障がいのある患者とのコミュニケーションを学ぶ機会はほとんどない」という。指さしシートがこれまで意識していなかった医療者にツールとして届くことで、聴覚障がいや聴覚障がい者への配慮について考えるきっかけになる。全日本ろうあ連盟本部事務所長の山根昭治さんは「最近は『筆談で』と伝えると、すぐにマスクを外すなどの対応をする所も増えてきた」と近年の傾向を評価するが、「まずは社内、院内で聞こえない、聞こえにくい人とのコミュニケーションへの理解を深めることが大切」と指摘。「シートは大変有用だが、十分ではない。さらに分かりやすいものに工夫してほしい」

2025年10月14日(火)東京新聞朝刊暮らし面生活

白黒で一部カラー.png)