♺ 充電式の電池「適切な処理」を、ごみ処理施設の火災多発 2023年度、2万1751件(収集車を含む)発生。

モバイルバッテリーなどの普及に伴い、ごみ処理施設で火災が多発している。環境省によると、充電式のリチウムイオン電池が原因とみられる出火や発煙が2023年度、2万1751件(収集車を含む)発生。その影響や適切な捨て方を関係者に聞いた。

埼玉県尾市では2020年10月、ごみ処理施設「西貝環境センター」で大規模な火災が発生し、破砕物を運ぶベルトコンベヤーや電気設備を損傷。翌21年7月まで約9カ月間稼働停止に追い込まれた。

近隣の自治体や民間業者に不燃ごみの処理を委託する事態にもなり、リチウムイオン電池が破砕された際、発火した可能性が高い。

同センターの新井達也主幹。「修繕でコンベヤーを難燃性にしたり、高感度の熱検知器や散水ノズルを設置したりして、4億7千万円以上の費用がかかった」。

施設の稼働日には今も出火や発煙が5~10回起き、そのたびに消し止めているという。

火元はモバイルバッテリー、加熱式たばこ、携帯扇風機(ハンディーファン)が多く、新井主幹は「電池を取り外せない家電が『一般ごみ』と一緒に出されるケースが目立つ」と話す。

NITE(製品評価技術基盤機構)製品安全センターの宮川七重課長は、リチウムイオン電池の特性について「電池内部に含まれている可燃性の電解液は、灯油並みに燃えやすいと言われる。衝撃や圧力により損傷すると異常に発熱し、発火や膨張、破裂に至ることがある」と説明する。「一般ごみにまざっていた場合、収集車のごみ投入入口や処理施設の破砕機で強い圧力がかかって破損。内部がショートして発火し、周囲のごみに引火する恐れがあるという。

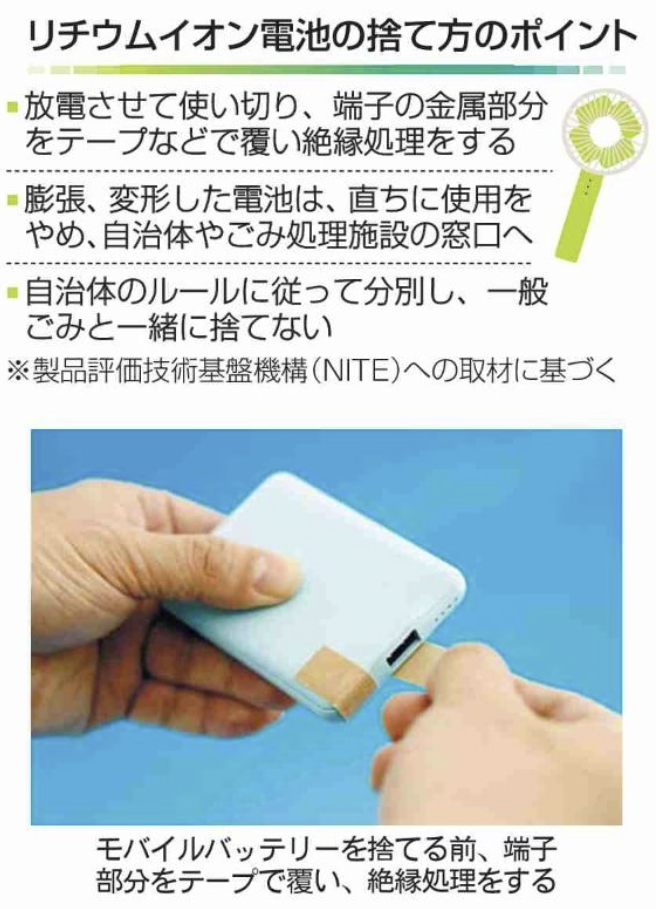

「捨てる前に電池は、できるだけ放電させて使い切った状態に。端子の金属部分をテープなどで覆い、絶縁処理をしておくと、火災のリスクを軽減できる」

膨張、変形した電池の内部は可燃性のガスがたまっている状態で、取り扱いに注意が必要という。「直ちに使用をやめて、自治体や処理施設の窓口に届けてください」

発火リスクがある充電式の電池には、リチウムイオン電池の他、ニッカド電池やニッケル水素電池もある。処理の仕方は自治体によって異なる。ごみ出しのルールに従って、必ず分別して捨てるようにしてください。電池にリサイクルマークが付いていれば、家電量販店などの回収ボックスを利用するのも良いという。

2025年10月14日(火)神奈川新聞生活面

白黒で一部カラー.png)