地方回帰 移住は今 移住増加の傾向 明らか 本紙独自

本紙独自 全国調査 直近6年の推移

44都道府県と政令市1市が移住相談窓口を構える「ふるさと回帰支援センター・東京」(東京都千代田区)への相談者は年々増加。センターが毎年発表する都道府県別の「移住希望地ランキング」を移住施策やPRに役立てる自治体もある。地方移住への関心は高まっているようだが、実際、移住者は増えているのだろうか。(有賀博幸)

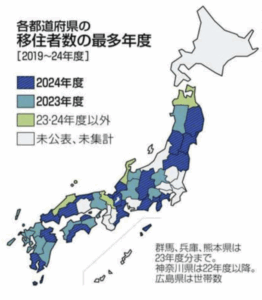

計30県 23・24年度が最多

✓ 移住の定義なく

一般的に「移住」は、住民票を別の市区町村に移す「転入」とは区別される。

総務省や内閣府によると「国として移住の定義はなく、移住者数の調査をしていない」という。動機や定住の意思など移住者の事情も多様で、全国一律で定義しにくいのが実情だ。

そこ で、各都道府県の資料や担当部署への聞き取りで移住状況を調べた。未集計や未公表を除く府県を対象に、近年の移住者数の推移を地図で示した。2019年度以降6年間で移住者数が最多だったのは、24年度が長野、静岡、滋賀、福井、三重など17県、23年度が群馬、岐阜、富山など13県の計30県。新型コロナウイルス禍の収束以降、再び首都圏への転入が進む一方で、全国的に地方回帰の流れが起きていることが分かった。

移住者の定義について、長野県は「県外から新たな生活の場所を求め、自らの意思により県内に転入した人」、島根県は「県外から転入し市町村に5年以上居住する意思のある者」、徳島県は「会社都合による転勤、進学、施設入所以外の理由での転入者」とする。多くの県が転勤や進学目的の転入者は除いている。

✓ 多様な集計方法

集計方法もさまざまだ。主に「県、市町村の移住施策や相談窓口の利用」(岐阜、三重、静岡県など)と「市町村での転入時のアンケート」(山梨、島根、愛媛、群馬県など)。この両方(福島、島根、愛媛両県はアンケートの様式を統一)するが、市町村任せの県もある。宮城県などは「ふるさと回帰支援センター・東京」に置く相談窓口を介した移住者数。秋田県は専用のポータルサイトに登録し、移住完了届を出した人をまとめる。

愛媛県では、23、24年度の移住者数がそれぞれ7千人前後と、19年度に比べ4倍近くに増えた。担当者は「早い段階から移住フェアや交流サイト(SNS)による情報発信に取り組んできた」と成果を強調する。

一方、熊本県は施策の評価方法を見直すため、24年度以降、集計を取りやめた。

大都市を抱える東京都や大阪府、愛知県などは「正確な人数を把握できない」「窓口が混み合ってアンケートを取れない」として集計や公表を控える。

地方移住に詳しい国際大グローバル・コミュニケーションセンターの伊藤将人研究員は、全国共通の定義について「必要かどうかは議論すべきだ」と指摘。自治体で定義する場合には「移住施策には市町村が抱える課題や方向性が反映されており、地元住民や移住体験者らも一緒になって考えることが大切」とする。

その上で「移住者への施策は地方の県こそ効果を認識できる。人数は目標達成の進捗を示す指標になるが、移住者の生活満足度など数字では測れない面があり、長期的な観点の評価が必要」と話す。

2025年10月13日(月)東京新聞朝刊暮らし面生活SDGs

白黒で一部カラー.png)