新聞への信頼度 読み慣れると向上 スマートニュースと早大、中学校で実験

ある中学校で新聞を毎日配ったところ、配らなかった中学校に比べ、新聞報道への信頼度が上がった――。そんな研究結果を、スマートニュースメディア研究所が発表した。監修した早稲田大学の小林哲郎教授(社会心理学)は「新聞というフォーマットへの慣れと、マスメディアの仕組みを知ることが信頼度向上につながった」と話す。

実験は埼玉県戸田市立美笹中学校の1年生(約90人)を対象に行った。

この学校では4~7月、朝日、読売、毎日、産経、東京、埼玉新聞の各紙を計100部、毎日配り、さらに週2回は10分間の新聞を読む時間を設けるなどした。

一方、比較対象として別の中学校の1年生(約200人)では新聞は配らず、意識調査だけをした。

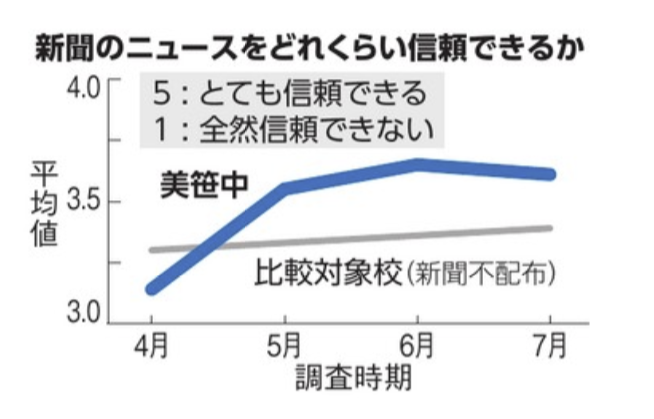

その結果、新聞のニュースはどれくらい信頼できるか5段階で答える質問では、美笹中は4月は平均3.14だったが、7月には3.61と大きく上がった。一方、新聞を配らなかった学校は4月は3.3、7月は3.39と、あまり変わらなかった。

信頼度が上がった理由について、美笹中の生徒に尋ねると、「毎日触るものになった。いつでも読めるし、『誰でも読める』ものなので信頼できるのでは、と思った」「最初は文字が多くて、飽きると思っていた。読めない漢字もあったりするので。ただ、読んでみると、興味がある記事があり『読んでみようかな』と思うようになって、信頼できるかな、と思った」などという答えがあった。

さらに美笹中では、元新聞記者が新聞の作られ方について解説もした。生徒からは「記事を作るのが大変ということがわかって、『うそは書いていないのかな』と思った」「ちゃんとしていないと載せられないはず』と思ったから」といった回答があったという。

小林教授は、新聞を読むだけでなく、作られ方について学ぶこともマスメディアの信頼度向上のために重要だと指摘。「記事が出るまでに何重ものチェックがあり、誤報があればペナルティーを受ける。そういう仕組みを知れば、新聞を習慣的に読まなくても信頼度は上がりうる」。今後は、一度高まった信頼度がどれくらい持続するのか、という調査にも取り組んでみたいという。(狩野浩平)

2025年10月13日(月)朝日新聞朝刊教育面

白黒で一部カラー.png)