学び NIE(Newspapse In Edugation) 時代読み解き、命守る 神戸で全国大会、議論に熱

教育に新聞をどのように活用できるかを考える「第30回NIE全国大会」(日本新聞協会主催、神戸新聞社など主管)が7月31日~8月1日、神戸市で開かれた。スローガンは「時代を読み解き、いのちを守るNIE」で、約1800人の教育・新聞関係者が集まった。

1日目の全体会では、大会実行委員会の竹内弘明委員長が基調提案として、真偽不確かな情報が社会にあふれ、インターネット上の悪口や中傷で人の命が奪われることもあると指摘。「正確な情報を取捨選択し活用する能力を身に付け、インターネットとうまく付き合うために、新聞やNIE活動は有効だ」と述べた。

パネル討議には、日本新聞協会NIEアドバイザーで兵庫県西宮市立浜脇中学校の渋谷仁崇主任教諭らが参加した。高校生だった1995年、阪神大震災で被災した渋谷教諭は、何もできずもどかしい思いをしたという。そうした自身の経験をもとに、新聞を通じて防災や減災を考えてもらう授業を行ってきた。生徒が自分事として考えられるよう取り組みたい」と話した。

司会を務めたジャーナリストの池上彰さんは「伝える側にとって一番大事なことは、情報を正確に早く伝えることだ」と強調。その上で、記録だけでなく、戦争や大災害を体験した人たちの記憶を次の世代に伝承するのは、地元の新聞役だと締めくくった。

記念講演では、作家の小川洋子さんが登壇し、交流サイト(SNS)の画面に表示される言葉は、相手が発した言葉の本当の意味を伝えてくれているとは限らないと述べた。一方で、「情報は受け取った側の人間性や人格が問われる。自分に関係ないとすぐに切り捨てるのではなく、受け取る側の心の余裕、包容力をぜひ若い人に育ててほしい」と訴え、「その力を養うには文学を勧めたい」と力を込めた。

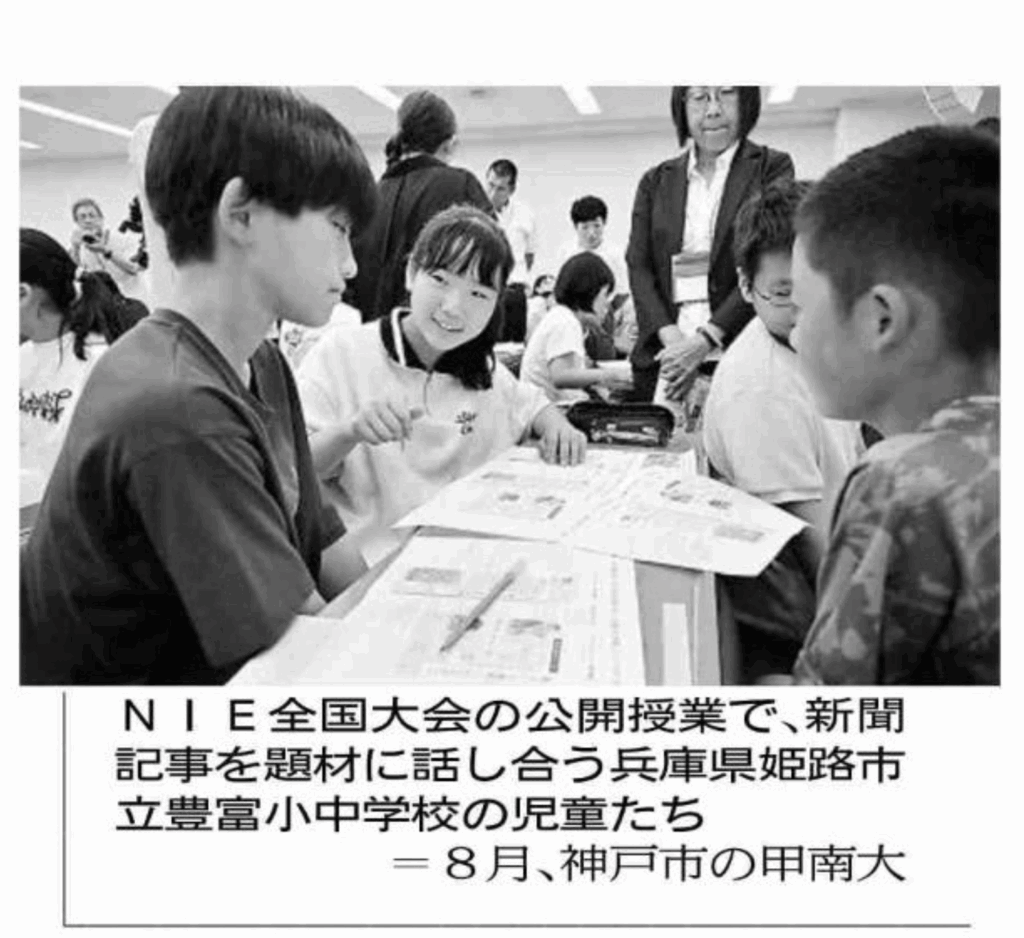

2日目は公開授業や実践発表が行われ、熱心に意見が交わされた。

読者の思いどこに?新聞読み比べて知る震災

新聞記者は、どんな思いを記事に込めたのだろうか。兵庫県姫路市立豊富小学校は、全国の子ども新聞に掲載された記事を読み比べたり、記者から直接話を聞いたりすることで、情報の背後にある記者や編集者の思いを考える公開授業を行った。

授業には小学6年生の児童24人が参加。東日本大震災の被災地の現状や課題について、岩手、宮城、茨城、静岡、福岡など各地方新聞社が掲載した記事を題材に、グループで話し合った。

子どもたちは見出しや写真、レイアウトの違いを指摘した上で「記事で子どもの写真が使われているのは、大震災を知らない子どもに震災を自分事としてとらえ、知ってもらうのが大事だと(記者が)考えたからじゃないか」「記者が俯瞰した視点から見ていて、物語を読んでいるような感じがする」といった意見を述べた。

子どもたちが記者の考えを直接聞く場面もあった。東日本大震災を継続して取材してきた神戸新聞社の上田勇紀記者が、まな娘が津波で行方不明になった父親を取材した記事を紹介。「ずっと悩み、震災のことを考え続けてきたお父さんの14年間の思いを伝えたかった」と解説した。

授業に出席した岡田晃典さん(11)は「時間がたつと、被災した人の記憶だけでなく、考えることも変わるのかなと感じた」と振り返った。

授業は、メディアリテラシーを身に付ける目的で行われた。担当した前野翔大教諭は「受け取った情報をそのみにするのではなく、一歩引いたところから緩やかにとらえられるようになってほしい」と狙いを説明した。

全生徒がスクラップ 関心高める契機に

兵庫県西宮市立浜脇中学校は、全校生徒約800人が各自で「NIEノート」(記事スクラップ)を制作している。公開授業では、渋谷仁崇主任教諭が「いつも通りやりましょう」と呼びかけ、3年生の生徒がそれぞれ切り抜いてきたニュースについて発表し合った。

ある男子生徒は、ロシア・カムチャツカ半島付近を震源とする地震を巡り、総務省がインターネット上で自身が住む地域に「津波警報が出ている」と目にしたが、実際は津波注意報で、「善意の拡散がこうしたデマを生む。メディアリテラシーは、自分の命を守るために大切だと感じた」と述べた。

発表が一巡すると、渋谷教諭は、新たに配布した新聞紙から「熱いものを探してみよう」と提案。生徒たちが熱中症対策や地球温暖化に関する記事を挙げたのを確認した上で、「こんなふうに社会って全部つながっている。さらに新聞には、命を守るアイデアもたくさん載っている」と話し、「熱中症保険」などの取り組みを紹介した。

授業の最後には、生徒から「今までの活動の力が発揮できた」「NIEの授業がなかったらニュースに興味がなかった」「授業で考えたことあるなと思う機会が増えた」などの感想が出た。渋谷教諭が「僕は何も(加えて)言うことがありません」と言って授業を締めくくると、助言者の西宮市教育委員会の秦淳也教育次長は「授業が終わった後、『何も言うことがない』と、僕も言ってみたい。まさに現行の学習指導要領が進めている、子どもたちの主体的な学びが実現されていた」と総括した。

2025年9月22日(月)神奈川新聞教育・NIE面

白黒で一部カラー.png)