大学入学共通テストから 服装で歴史を考える お茶の水女子大学准教授 新實五穂さん 2025/09/18(木)朝日新聞朝刊教育面 第3週 クエスチョン

装いの社会的意味、多様な営み探る

2025年度の大学入学共通テストの「歴史総合、世界史探究」第1問は、世界各地の人々の服装を取り上げながら、世界史の知識を問う問題だった。装いを通して歴史を見ることにはどんな面白さ、意味があるのか。西洋服飾史が専門の、お茶の水女子大学・新實五穂准教授に解説してもらった。

フランス語に「porter la culotte」という言葉があります。本来はキュロット(半ズボン)をはくという意味ですが、フランス語の辞書を引くと「妻が夫を尻に敷く」という意味もあります。14世紀半ば、ワンピース形式が主流であった衣服は、男性用のみが上下に分かれズボンが普及していきました。ズボンは男性が持つ権力を象徴しており、それを身につけることは権力や主導権を手にすること、と理解されたのです。

このように服飾は、性別、地位、職業などを表す標識性や識別性の機能を備えています。今回の問題はこの点に注目し、世界各地の服飾と社会状況を考察するものでした。

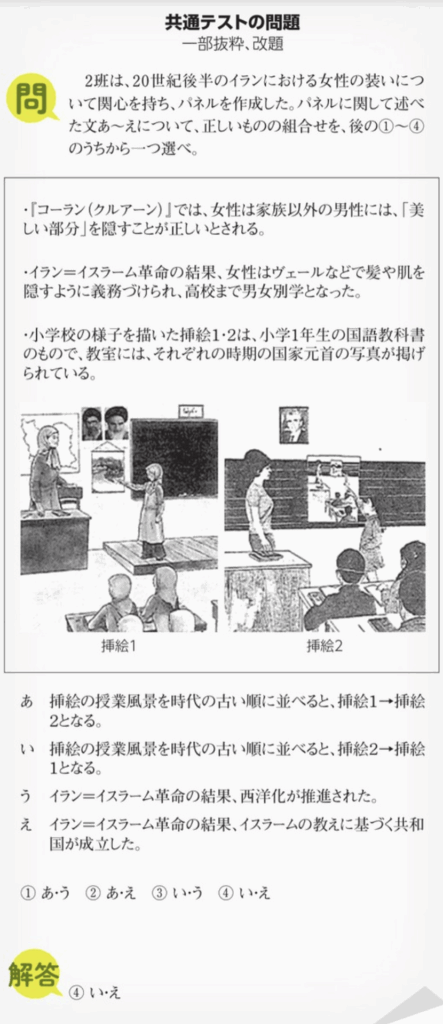

問題の後半は、20世紀の女性の装いがテーマです。1920年代に東アジアで流行したモダンガール。第2次世界大戦前のイタリアで、国内の衣服産業強化を掲げたモード会社。79年のイラン=イスラーム革命以降、髪や肌を隠すために身につけたヴェール。これらを事例に、女性を取り巻く社会状況や女性性の在り方が問われました。

女性像とスタイル

第1次世界大戦後、雑誌の発展などによる世界規模での服飾文化の均質化が進み、フランスを中心とした服飾流行が、東アジアの都市の装いに影響を与えました。東アジアのモダンガールは、フランスでは「ギャルソンヌ(少年のような娘)」と称されたスタイルでした。由来となったのは22年の小説『ラ・ギャルソンヌ』です。主人公が自らの意思で職業を持ち、家族から経済的に自立し、欲望のままに自由恋愛や喫煙、スポーツを楽しむ姿は、新しい女性像と見なされました。このスタイルは、短髪、鐘型の帽子、直線的なシルエットでひざ丈のドレスやストッキング、ヒールの高いシューズなどが特徴的です。19世紀の、コルセットや腰枠で身体を補正し、曲線的なシルエットを作り出すスタイルと比べ、平面的で簡潔な装いと言えます。

背景には、戦時中、労働力不足を補うために女性が社会経済活動に参加したという社会情勢があります。戦後も女性の社会進出が進み、働く女性たちに適した機能的で実用的な装いが必要とされました。また簡潔な装いは、裁断や縫製など、技術的に模倣しやすかったという点も重要です。ガブリエル・シャネルなどのパリのオートクチュール(高級仕立て服)のデザイナーらによっても作られていましたが、その模倣のしやすさが既製服の大量生産を後押しして、以前よりも地理的に広い服飾流行を生み出すことになりました。このように装いの歴史とは、限定された地域の、時代ごとの流行やデザインの変遷を探究することに留まるものではありません。人間が服飾に与えてきた社会的な意味や象徴性などを探究することでもあるのです。

秩序への賛否表現

人は個人の装いを自由に選択できる一方で、各地域や時代に特有の服装規範やジェンダー規範にのっとって装いを強いられてもいます。規範に従うことで、社会制度や秩序の維持に貢献している側面があるのです。

一方で装いは、前時代の政治制度との隔絶や社会制度への反発といったイデオロギーを表現する際にも有効に働きます。

たとえば18世紀後半のフランス革命期、都市の下層市民が、貴族の装いの象徴であるキュロット(キュロットをはかず、パンタロン(長ズボン)を着用して不公平な身分制度を批判しました。そのため革命を推進する人々が「サン・キュロット(キュロットをはかない)」と呼ばれるようになったというのは、高校の世界史でも取り上げられる話です。現代でも、問題に登場したムスリム女性のヴェールのように、装いが社会的な議論の的となることは少なくありません。

今回の問題は、服を着るという日常のささいな行為を通して歴史を見ると、どんな社会的な役割を果たしているのでしょうか。ジェンダー規範や生活文化の多様性を理解することができます。

今の私たちの装いに着目することで、現代社会において構築されてきたかを意識させるのです。今の私たちの装いは、ジェンダー平等等は実現されたと言えるのでしょうか。ジェンダーレスな服装が広がっていますが、デザインの性差が完全に無くなれば、装いにおけるジェンダーの服飾的な差異が全く無い社会が到来するか。

服飾を調査・研究することは、社会を知るための有効な手段です。この問題を機に、私たちの装いが今後どうなっていくのか考えてみてください。(寄稿)

白黒で一部カラー.png)